地域活性化やまちづくりなど地方創生の実践事例を動画でご紹介

地方創生ビデオライブラリー

「地方創生って面白い!」大学生が語る地方探求のリアルな魅力

地方創生に取り組む3名の大学生・OG

国保祥子氏

静岡県立大学経営情報学部 准教授

酒井理氏

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

ここが、見どころ!

地方創生を推進するためには、学生などの若い世代が地方創生を「ジブンゴト」として捉えて自ら行動していくことが重要です。

地方創生カレッジでは、大学などの教育機関と連携して次世代の地方創生人材を育成する「学生が主役の地方創生プロジェクト」を実施しています。

この動画では、これまでのプロジェクトに参加した大学生とOGが自らの言葉で地方創生に取り組むことの面白さや、プロジェクトを通じて得られた成長や変化などを座談会形式で語っています。また2名の大学教員は学びをサポートした立場として話の引き出し役を務め、地方創生に学生が携わる意味や教育的な価値などについても触れられています。

地方創生カレッジで広がる大学教育の可能性

国立大学法人小樽商科大学商学部社会情報学科 教授

ここが、見どころ!

大学等の教育機関で教育に携わられている皆様は、講義や授業で使用できるような体系的・網羅的・専門的な教材をお探しではありませんか。地方創生カレッジでは、これらのテーマについて、第一線で活躍する専門家が解説する200講座以上のラインナップを揃えています。実は、既に大学教育において地方創生カレッジを教材として活用している動きがあります。この映像では、地方創生カレッジを活用している小樽商科大学の事例として、教員や学生の声を紹介します。

※小樽商科大学は、2024年度に地方創生カレッジと連携して、学生が主役の地方創生プロジェクトを実施しました。

【地方創生カレッジ×学生】学生が主役の地方創生プロジェクト

ここが、見どころ!

地方創生を推進するためには、学生などの若い世代が地方創生を「ジブンゴト」として捉えて自ら行動していくことが重要です。

地方創生カレッジでは、大学などの教育機関と連携して次世代の地方創生人材を育成する「学生が主役の地方創生プロジェクト」を実施しています。

この動画では、これまでに実施した3つの大学とのプロジェクトの様子をダイジェスト形式で紹介しています。学生が地方創生カレッジのeラーニング講座で地方創生に関する基礎知識を学び、学生目線で地域の課題や未来を考えるワークショップなどに参加し、地方創生を「ジブンゴト」として向き合い取り組んでいく様子を収録しました。

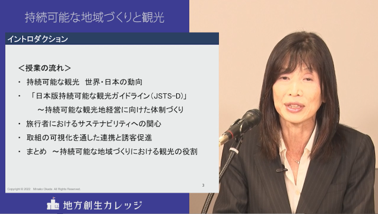

持続可能な地域づくりと観光

一般社団法人地域観光研究所 主任研究員

ここが、見どころ!

このコースでは、持続可能な観光や地域づくりとはどのようなものか、世界的に推進されている背景、取組の内容、消費者の意識の高まりなどについて国内外の動きを学び、基礎的な知識の習得と持続可能な地域づくりにおける観光の役割を理解することを目的とします。

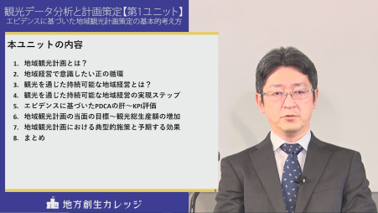

観光データ分析と計画策定

ユニット1~4

東京都立大学都市環境学部観光科学科教授

ここが、見どころ!

このコースは、地域の観光計画や総合戦略の策定に関わる自治体職員および観光協会等の観光関係団体職員を対象としています。このコースでは、持続可能な観光を実現するための地域観光計画を策定する基本的な方法論と、その過程で重要となる経済や環境の分野を中心とした地域データの利用可能性を理解します。データの種類と、その発掘方法、使用方法、解釈方法に関する基礎的な知識を身につけます。

※本ビデオライブラリーは官民連携講座「地方創生カレッジ in 大分県北部エリア」の事前学習講座です。

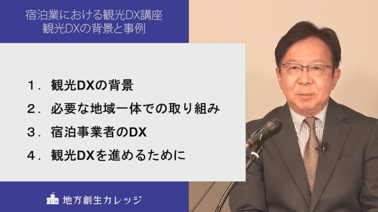

宿泊業における観光DX

國學院大學教授(観光まちづくり)

ここが、見どころ!

観光DXが必要な背景から主として宿泊業での具体的事例まで基礎的な考え方を学び、自社のビジョン策定からツールの導入に至る動機づけを得ることを目的とします。このコースは、自治体や観光協会等の観光関係団体、旅館やホテル、観光施設などの観光サービス事業者の幹部から現場の職員まで、あらゆる階層の方々を対象にしています。

地域で学ぼうSDGs ⑤

2025大阪・関西万博に向かって

第1章:ふりかえれば未来

第2章:エクスペリエンス・エコノミー

第3章:観光は復活する

福井昌平氏:イベント学会 副会長

川井徳子氏:奈良新しい学び旅推進協議会 実行委員長

三代澤康司氏:司会(フリーアナウンサー)

ここが、見どころ!

関西には数多くの世界遺産をはじめ、千年を超える歴史・文化・遺跡が数多く集積している。国際的にも参加体験型の観光・教育が注目されており、歴史文化を体験し、学ぶことができるフィールドミュージアムとしての関西の魅力を生かし、各地域で多様なエクスペリエンス・エコノミーを創り出すことを目指すべきだ。その大きなきっかけとなる2025大阪・関西万博に向けて、「関西歴史文化首都」をキーワードに世界へ発信していく。

※本ビデオライブラリーは官民連携講座「地方創生カレッジ in 奈良」の事前学習講座です。

地域で学ぼうSDGs ④

持続可能な社会・いのちをつなぐ

第1章:地域で生まれ地域で育てる

第2章:近代化と地域力の衰退

松岡悦子氏:奈良女子大学 名誉教授(ジェンダー・文化人類学)

劉麟玉氏:奈良教育大学 教授(東アジア音楽史・わらべ歌)

河本大地氏:奈良教育大学 准教授(地理学・農村地域 持続的可能な社会に向けての教育の研究)

ここが、見どころ!

出産と育児の場は世界中で時代とともに移り変わってきたが、生み方や産後のケアなど女性が満足できる質の高い出産の在り方、そしてそれぞれの地域で生まれ、継承されてきた情操教育であるわらべ歌など、地域や社会が出産と育児を考え・支えていくことが地方創生につながっていく。

※本ビデオライブラリーは官民連携講座「地方創生カレッジ in 奈良」の事前学習講座です。

地域で学ぼうSDGs ③

地域の歴史文化・祭礼から学ぶSDGs

第1章:動植咸栄

第2章:過去⇒中今⇒未来

第3章:未来に伝える

岡本彰夫氏:奈良県立大学 客員教授/元春日大社 権宮司 上司永照氏:東大寺 教学執事 三代澤康司氏:フリーアナウンサー

ここが、見どころ!

奈良には歴史の断絶がなく、生きた人から人へ伝えられてきた儀式、行事がある。儀式は神や仏に真心を伝えるために演出されており、大切なことを形に託すことが未来に伝える確実な方法である。人々のために祈るというSDGsにつながる思いが受け継がれてきたことで、神仏と自然と人間、動物の調和ができあがった。

※本ビデオライブラリーは官民連携講座「地方創生カレッジ in 奈良」の事前学習講座です。

地域で学ぼうSDGs ②

国づくり・まちづくりの歴史から学ぶSDGs

第1章:都をつくる

第2章:地域を守る

第3章:まちづくり

尾田栄章氏:元建設省 河川局長/国連「水と衛生に関する諮問委員会」元委員 後藤治氏:工学院大学 理事長/元文化庁文化財調査官 川井徳子氏(司会):(公社)ソーシャル・サイエンス・ラボ 専務理事

ここが、見どころ!

奈良に残る多くの歴史的建造物は、優れた土木技術と人々の力により成立し、日本独特の地形に沿っている。 現代のまちづくりは、防災と同時に災害後の復旧も注力すべきで、地域で皆が議論し、官と民が協力して、 まちをつくりあげることが重要だ。

※本ビデオライブラリーは官民連携講座「地方創生カレッジ in 奈良」の事前学習講座です。

地域で学ぼうSDGs ①

奈良SDGs学び旅の開発背景と実践手法

第1章:奈良で学べるSDGs

第2章:これまでの取り組みと課題

第3章:新たな学び旅の開発

長友恒人氏:奈良教育大 名誉教授/日本ESD学会 初代会長 峯川郁朗氏:奈良新しい学び旅推進協議会 会長/奈良商工会議所 専務理事 中澤静男氏(司会):奈良教育大学 准教授/近畿ESDコンソーシアム 事務局長

ここが、見どころ!

ビデオライブラリー「地域で学ぼうSDGs」①~⑤は、官民連携講座『地方創生カレッジin奈良~地域で学ぼうSDGs』(2022年3月開催予定)の事前学習講座とする予定です。

※本ビデオライブラリーは官民連携講座「地方創生カレッジ in 奈良」の事前学習講座です。

「ダントツの強みを目指せ」~真の「大学改革」への提言~

コマツ 顧問

「地域における大学振興・若者雇用創出事業評価委員会」座長

ここが、見どころ!

これまで地方創生と特色ある地方大学づくりに関わってこられた坂根さん。「地方大学・地域産業創生交付金事業」創設の経緯、大学が「総花・平均・自前主義」を脱却するために必要な切り口、本事業への想いをお話しいただきます。

『RESASの教科書』の筆者が語る 地域分析のススメ (1/2)

『RESASの教科書』の筆者。

内閣府・内閣官房連携講座 講師。

ここが、見どころ!

内閣府・内閣官房と実践的な地域人材育成教育プログラムを共同開発。地方創生の背景や東京一極集中のメカニズム、政策課題の捉え方、データ分析について解説しています。

『RESASの教科書』の筆者が語る 地域分析のススメ (2/2)

『RESASの教科書』の筆者。

内閣府・内閣官房連携講座 講師。

ここが、見どころ!

内閣府・内閣官房と実践的な地域人材育成教育プログラムを共同開発。EBPM(証拠に基づく政策立案)、ロジックモデル、エビデンスの評価方法について実例を交えて解説しています。

静岡銀行 地方創生部が取り組む

「地方創生」(1/2)

株式会社静岡銀行 常務執行役員

ここが、見どころ!

2040年に日本の896の市町が消滅する?どれだけ生産性を上げて体制を整える必要があるか?地方創生の目指す方向性とは?

東京にはできない地方ならではのまちづくりを。

今後求められる「地方創生」のあり方(2/2)

株式会社静岡銀行 常務執行役員

ここが、見どころ!

地域の未来を創るために何をしていかなければいけないのか?地方創生を継続的に行うには地域を引っ張っていくリーダーが必要です。 人口減少の中、少子高齢化の中、地域の未来を創るために、私達は何をしていくべきなのか模索する必要があります。

地方創生の新たな取り組みの必要性

一般財団法人地域活性機構 理事長

ここが、見どころ!

その地域に住んでいらっしゃる方がどんな生活の営みをされてきたかということをしっかり学び直して、その中に地域の未来を考えるヒントを発見していく。これを「なつかしい未来」と言っているんですよ。

地方創生、『主役は地域』

株式会社静岡銀行 常務執行役員

ここが、見どころ!

地方銀行も地域とともに人口減少について考えていかないと、共倒れになる。地方創生をやっていく上で目指す方向は、世界一のスピードで少子高齢化が進んでいくなかで我々はどうしたらいいのかということ。いわゆる生産性の向上です。

世界の地方創生とその類型(1/2)

ビジネス・ブレークスルー大学 学長

ここが、見どころ!

世界のなかで、一番うまくいっている地方創生はシリコンバレーだと思う。1980年代には地方の一都市に過ぎず、日本が台頭した時代は他の都市とともに停滞していたシリコンバレーのみが、ものすごい勢いで復活したのです。

世界の地方創生とその類型(2/2)

ビジネス・ブレークスルー大学 学長

ここが、見どころ!

地方創生のパターンはいろんなパターンがある。どういうパターンだったら自分の自治体ではうまくいきそうなのか。それをリードする指導者、若い人あるいはベテラン、そういう人たちがどんなビジョンを持ちながら前に進んでくれるのか。

財政破綻と過疎化の危機からの脱却

慶應義塾大学商学部 教授

「地方創生カレッジ事業・推進会議」座長

ここが、見どころ!

日本でも地域の特性を生かし、内発的に産業活性化させ、人口が流入するようになった地域をたくさん見かけるようになってきました。有名なのが、十数年前には財政破綻と過疎化の危機に瀕していた、島根県の離島の海士(あま)町です。

世界に通用する観光人材育成について

株式会社びゅうトラベルサービス 顧問

ここが、見どころ!

世界に通用する観光地づくりには3つの大事なポイントがあります。1つには「観光コンテンツをつくる」。2つめは「推進組織」です。今、一番大事なのが3つめの「観光の人材育成」になります。

地域経済の課題

株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO

ここが、見どころ!

要はテニスの錦織君みたいに世界チャンピオンみたいになる必要はないんです。地域の県大会とか市民大会のチャンピオンであれば、地域のために役に立てる。私は、それが十分にできるし、またできる余地がいっぱいあると思っています。

地方創生カレッジの有効性

ビジネス・ブレークスルー大学 副学長

ここが、見どころ!

地方には人材は実はいる。ただし、機会がない。いろんな物事が変化している場に身を置くことが少ないので「自分のところで今やっていることで、よいのではないか」という風に思いがちである。潜在力は、僕は非常にあると思います。

事業を成功に導くポイントとは(1/2)

オガールプラザ株式会社 代表取締役

オガールベース株式会社 代表取締役

オガールセンター株式会社 代表取締役

ここが、見どころ!

図書館の怖いところは人が来れば来るほど経費がかかるジレンマ。私が提案したのは不動産事業として図書館を成立させる。つまり図書館に人が来れば来るほど図書館の経営が安定するという切り口で経営できないかということ。

事業を成功に導くポイントとは(2/2)

オガールプラザ株式会社 代表取締役

オガールベース株式会社 代表取締役

オガールセンター株式会社 代表取締役

ここが、見どころ!

間違いのない公金の使い方をするっていうのが役所であって、税金を稼ぐのは、プロフェッショナルの民間に任せようというのが、いわゆる21世紀型。我々がやってる公民連携事業で、ここが全く違うところです。

観光DMOの推進と成功に導くためのポイント

事業構想大学院大学 客員教授

ここが、見どころ!

仕事を生み出せば若者が戻ってくるという単純な話ではない。やはり将来において夢が持てたり、もしくは都会の生活では得られない価値があること。そのような生活環境や街の魅力は不可欠な要件になると思います。

地方創生に求められる人材像と育成方法

公益社団法人日本観光振興協会 理事長

ここが、見どころ!

観光やDMOでの地方創生で求められる人材は、3つ。全体の戦略を定めて統合管理する「CEO」。専門分野の知識・スキルを生かして第一線でする「CMO」。そして「CEO」「CMO」の指揮のもと具体的な事業を行う「フロントスタッフ」。

地方創生と人材育成の重要性

一般財団法人地域活性化センター 理事長

移住・交流推進機構 業務執行理事

ここが、見どころ!

地域の課題は、全体最適を目指していくわけですから、「ある人だけが調子がよくて、あとの人が具合悪い」というのではダメなんです。ですから、地域全体を経営できる人材が求められます。それを私は「横串人材」と言っています。